以太坊一天可以产出多少?这个问题看似简单,背后却隐藏着复杂的区块链运行机制和市场动态。作为全球第二大加密货币,以太坊的日产量并非固定不变,而是由网络共识机制、矿工参与度、区块奖励规则等多重因素共同决定。理解以太坊的产出逻辑,不仅有助于投资者把握市场供需关系,更能窥见这条公链技术演进的方向。

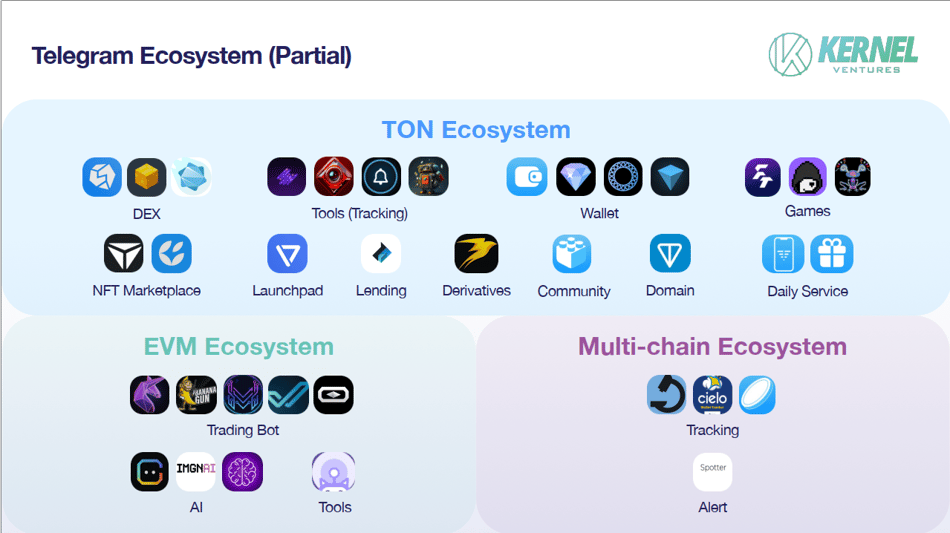

以太坊的日产量核心取决于其区块生成速度和每个区块的奖励数量。在理想状态下,以太坊网络每15秒产生一个新区块,每个区块奖励2个ETH,理论上每日可产出约11520个ETH。但现实情况往往与理论计算存在偏差,因为网络拥堵、算力波动等因素会导致区块生成时间在13-18秒之间浮动,这使得实际日产量通常维持在11000-13000个ETH区间。这种动态调整机制正是区块链保持稳定性的关键设计。

以太坊的产出机制正在经历从工作量证明(PoW)到权益证明(PoS)的历史性转变。在PoW阶段,矿工通过算力竞赛获得奖励,而升级后的PoS机制则通过验证者质押代币来维护网络安全。这种转变不仅将能源消耗降低了99%,更从根本上改变了ETH的产出方式——新币发行量不再与算力挂钩,而是取决于质押总量和网络通胀率设定。这种变革使得以太坊日产量更具可预测性。

市场参与者需要清醒认识到,以太坊产出量直接影响着代币的通胀水平。当网络活跃度较高时,大量ETH会被作为Gas费销毁,这种通缩效应可能抵消新币发行带来的通胀压力。特别是在EIP-1559提案实施后,以太坊实际上已经建立了供需自动平衡机制,这使得单纯关注日产量数字变得不够全面,更需要结合销毁率来评估净通胀情况。

从投资视角看,以太坊产出量的变化往往预示着市场周期的转折。当矿工抛压增加或质押收益率下降时,可能引发短期价格波动;而当网络升级导致产出规则调整时,则可能形成中长期价值重估。聪明的投资者会通过监测链上数据,观察矿工地址变动、交易所流入量等指标,来预判市场供需关系的变化。